11 – June 2018

clustered | unclustered2018 FIFA World Cup

Four (decisive) moments

a

clustered | unclusteredIbrahimoviclessness / Dad Bod’s Army

Sweden—South Korea 1—0, June 18

Pieter Vermeulen

The Sons

Eight players in Sweden’s World Cup selection have names ending in -son. There are many more players in the selection who look just like their fathers—or at least like perfect dads and perfect sons. The best Twitter joke during Sweden’s game against South Korea was about South Korea’s (and Tottenham Hotspur’s) Son Heung-Min, and noted that the Swedish defenders were surprisingly kind to Son (and they were), but then the poor guy had never known his father. Son, in this Swedish logic, is no one’s son—he is a fatherless copy without an original. The South Korean team spurred this fantasy of orphaned rootlessness and perfect interchangeability by attempting to confound the Swedish coach Janne Andersson (another -son) and swap shirt numbers between trainings and friendlies. “It’s very difficult for Westerners to distinguish between Asians,” their coach noted, “and that’s why we did that.”

Sweden unwittingly adopted its own version of such a strategy of confounding indistinctiveness: the whole starting eleven was unbearably white. This wholesale whiteness only changed in the 77th minute—or, more precisely, it didn’t: substitute Isaac Kiese Thelin may be somewhat darker skinned that his teammates, but he reliably plays the same bland and featureless football as his paler teammates. As Sweden was defending a one goal lead, football logic dictates that one brings on a fast and opportunistic striker for the counter attack, who will keep the pressure on the opposing defense. Sweden has no such fast attackers, so it replaces Ola Toivonen with the equally tall, equally sluggish, and equally mediocre Isaac Kiese Thelin.

One only needs to watch a few minutes of this Swedish team to note its difference from the equally white Icelandic team. The Icelandic team has managed to brand its cynically defensive and technically inept game as an example of athletic prowess and exemplary teamwork—as the work of twenty-first-century Vikings. Nobody would mistake the Swedish team for Vikings: there is no threat of imminent pilfering or violence, as there is simply no threat of anything beyond a predictable passing game, attempts at take-ons that reliably end with players (sort of) tackling themselves (that’s you, Emil Forsberg), and a pace that is best described as a sustained lull. Sweden’s whiteness is not a proud identity marker, as is Iceland’s; it is a byword for sublime mediocracy.

Prodigal Son

It was not always so, nor was it quite supposed to be so in this World Cup. In 2015, Sweden’s under-21 team won the European Championship in a penalty shootout against Portugal. That selection had, apart from Thelin, players like Alex Milosevic (son of a Serbian), Abdul Khalili (of Palestine descent), Branimir Hrgota (with Croatian parents), Mikael Ishak (Assyrian roots), and Joseph Baffo (whose parents hail from Ghana). Arbër Zeneli has since chosen to play for the Kosovan national team, while Pa Konate has committed his international football future to Guinea. That few if any of these names ring a bell with international football fans may begin to explain why only Thelin made it to this years’ World Cup selection; yet for anyone who has seen Thelin play, the point of this argument dissolves somewhat. Surely these other players cannot be less mediocre than those on the field or the bench against South Korea?

Sweden’s unbearable whiteness and its resolute mediocracy are the same thing; and they are both organized around the Zlatan Ibrahimovic-shaped hole at the heart of the team. Ibrahimovic resigned from international football after the 2016 World Cup, and despite intermittent hints of a possible return, some as recently as April 2018, the team has decided to move on without the player who has defined Swedish football since the beginning of the millennium. The void left by Ibrahimovic is not only that in the striker position—a position occupied against South Korea by Marcus Berg, who plays for Abu Dhabi’s Al Ain. In the last few years he played for the national team, Ibrahimovic moved from the striker position to become an attacking midfielder, for the simple reason that it is no good having a world-class number 9 when there is no minimally competent number 10 to deliver the balls. So Ibrahimovic became what turned out to be pretty much a first-class attacking midfielder. Yet if a 9 without a decent 10 is perfectly useless, a 10 without a functioning 9 isn’t much better. While Johan Elmander or Marcus Berg played 9 to Ibrahimovic’ 10, Ibrahimovic overt exasperation at their passionate mediocrity didn’t allow them to forget that they were no more than stubs—placeholders that needed to move out of the way when Ibrahimovic had the ball.

The culmination of this double job description came in the 2014 World Cup qualifier between Sweden and Portugal—between, that is, Ibrahimovic and Ronaldo. Ronaldo scored three times in Stockholm, Ibrahimovic only twice. The second goal makes the point best: Ibrahimovic pretends to negotiate with his teammates who is going to hit a free kick until they realize it is not really an open question; Ibrahimovic hits it home under the wall; in the slow-motion replay, we see Johan Elmander usefully moving out of the ball’s way and dragging the Portuguese wall with him. Four minutes later, incompetent Swedish defending allows Ronaldo to neutralize Sweden’s lead, and the world looks forward to an Ibrahimovicless World Cup.

Dad Bod

Four years later, Ronaldo opens the World Cup with another hat-trick. Sweden, in the meantime, have made their Ibrahimoviclessness their team’s defining feature. The team embraces its status as a team of stubs—placeholders for a kind of bravura that left the team with Ibrahimovic. The want of creativity and unpredictability means that Sweden’s only goal against South Korea came from its only chance, and its only chance came from a penalty, which came from a South Korean defender finding himself suddenly disoriented and accidentally hitting a Swede in the process. The penalty was hit home by Andreas Granqvist, a center-back soon to move from FC Krasnodar to Helsingborgs IF. Granqvist won the 2017 Guldbollen, the Swedish player of the year award, after Ibrahimovic won it ten times in a row (he had won it before, but that stretch was interrupted by Freddie Ljungberg, who was himself a much more exciting player than any in the current Swedish team). Granqvist is the perfect captain for this featureless team, and the way he hit the penalty epitomized that: wrong footing the goalie and placing the ball in the open corner—hard but not too hard, close but not too close to the post. Granqvist, like his team, is decent and predictable, but never exciting.

It is tempting to identify Granqvist’s bland featurelessness with the void that Ibrahimovic left at the heart and the front of the Swedish team. Yet footballers are not empty holes, they are bodies. Seeing Granqvist kick the ball and celebrating his goal—with his teammates, something rare enough for Ibrahimovic, who always seemed about to slap his countrymen to punish them for their unrepentant ordinariness—the difference hits home: this is nothing like Ronaldo’s Robocop-bod, Neymar’s favela-fueled frailty, Messi’s nimble-footed hypermobility, or Ibrahimovic’s gargantuan elegance … It is, it strikes me, the very ordinariness of Granqvist’s body that stands out: a modest stoop, a slightly oversized trunk, neither quite muscular nor exactly overweight. This is a prime example of what we have learned to call a dad bod: as far away from fatness as from washboard abs, somewhat softly round, comfortably mediocre. This, then, is how Sweden’s troupe of -sons style their post-Ibrahimovic mediocrity: as an army of dad bods. It would be sheer presumption not to call them my team.

b

clustered | unclusteredTelstar 5.6.6.

(Blonds have more fun)

Elke Van Kerckvoorde

c

clustered | unclusteredVerschwunden: Nationalstereotype – Wieder da:

Analogien zwischen Fußball und Politik.

Zwei Beobachtungen zur Fußball-WM 2018 in Russland

Rolf Parr

Keine Nationalstereotype in der Berichterstattung?

Sie sind – zumindest bis jetzt – weitgehend verschwunden: die nationalen Stereotype in der Fußballberichterstattung vom Typ "die Südamerikaner sind verliebt in den Ball, vergessen darüber aber das Toreschießen", "die Koreaner sind leidensfähig", "die Engländer sind Fußball-Realisten", die Deutschen leisten "ehrliche und vor allem ordentliche Arbeit am Ball". Der Kern solcher nationalen Stereotype besteht in der Vorstellung, dass alle Vertreter einer Nation in allen ihren Handlungen auf allen nur denkbaren Gebieten ähnlich agieren, nämlich bestimmt durch den ihnen gemeinsamen nationalen Charakter. Die Deutschen spielen dann ebenso ordentlich Fußball, wie sie am Samstag ordentlich ihr Auto waschen und wie sie ihre Kriege ordentlich geführt haben (mit Listen, Verzeichnissen und Statistiken). Ein Relikt solcher Stereotype ist in Formulierungen wie "Wir sind Weltmeister" anzutreffen, denn welchen Sinn hätte dieses "Wir", wenn nicht den der Vorstellung, dass "alle" Einzelnen einer Nation an einer Sache mitgearbeitet haben. (Darum waren "Wir-Deutschen" – zumindest in der Sicht der BILD-Zeitung – eine Zeitlang auch Papst.)

Dass solche Stereotype verschwunden sind, war längst überfällig und hatte sich spätestens seit der WM 2010 in Südafrika angekündigt. Denn bereits dort war endgültig unübersehbar geworden, dass Nationalmannschaften, deren Zusammenstellung auch das Ergebnis des weltweiten Handels mit Spielern in den Erstligen ist, kaum noch sinnvoll über den Leisten generalisierter nationaler Eigenschaften geschlagen werden können; dies zumal, da diese Mannschaften 2010 auch noch gleichsam gegen ihre eigenen Stereotype gespielt hatten: Aus den deutschen "Rumpelfußballern" waren plötzlich "Schönspieler" geworden, die Niederländer, seit Johan Cruyffs Zeiten so etwas wie die "Ästheten des Rasens", rumpelten sich durch das Turnier und sogar bis ins Endspiel, die Brasilianer schienen "deutsch" zu spielen.1 In der Endrunde hingegen sah es so aus, als kehrten die Mannschaften wieder zu ihren alten Stereotypen zurück, was die mediale Berichterstattung geradezu befreit aufatmen ließ, konnte sie doch wieder in den alten Schablonen denken.

Während der Weltmeisterschaft 2014 wurden die fußballerischen Nationalstereotype dann eher wie ein semantischer Baukasten genutzt, und zwar mehr und mehr zur Charakterisierung einzelner, besonders herausragender Spieler, denen dann meist gleich mehrere der sonst auf verschiedene Nationen verteilten Positiveigenschaften zugleich zugesprochen werden konnten („so schön wie Deutschland" und zugleich „so effektiv wie Spanien").

In der laufenden Weltmeisterschaft in Russland findet sich von solchen nationalen Stereotypen in Fernsehen, Rundfunk und Presse (zumindest in Deutschland) kaum noch eine Spur: keine Südamerikaner, die Bälle vertändeln würden, keine russischen Maschinen oder afrikanischen Lambadatänzer. Vor dem Hintergrund zahlreicher "Irritationen" hinsichtlich der Spielergebnisse und zahlreicher "stolpernder" Topmannschaften sind stattdessen sehr viel stärker einzelne Spielerpersönlichkeiten in den Fokus des Interesses gerückt, Spieler, von denen aus auch die zugehörigen Mannschaften dann gleichsam "gedacht" werden: Wenn Cristiano Ronaldo in dieser oder jener Art spielt, was bedeutet das für die portugiesische Nationalmannschaft? Wie bedingen sich der versagende deutsche Angriff und das Spiel von Sami Khedira? Kann die argentinische Nationalmannschaft noch um den katastrophal schlecht spielenden Lionel Messi zentriert werden? Ist in der deutschen Mannschaft "Ohne Kroos nix los"? Dazu sei ein Pressebeleg vom 15.6.2018, also noch vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft, etwas ausführlicher zitiert; ein Beleg, der sehr genau zeigt, dass an erster Stelle der Spielercharakter von Wichtigkeit ist und erst dann die Mannschaft kommt, die – in diesem Falle – "Toni-Kroos-Fußball" spielt:

Für Bundestrainer Löw ist der Ballverteiler der Schlüsselspieler in der deutschen Mannschaft. Aber der 28-Jährige soll auch für die Unersättlichkeit stehen, mit der man Titel verteidigen kann.

In dem Moment, in dem Toni Kroos von einem sehr guten zu einem Weltklassespieler wurde, ging es um Golf. 2014 vor der WM in Brasilien war er noch nicht dieser anerkannte Ballverteiler der deutschen Nationalelf, der er heute ist. Auch damals schon konnte er Pässe spielen, die Räume schaffen, wo vorher keine waren. Aber Kroos schickte seine Zuspiele noch oft mit der Anweisung auf die Reise, mindestens Kunstwerke sein zu müssen. Er wollte ein Weltklassespieler sein, und das war das Problem. Also gab es ein Gespräch mit ihm über Tiger Woods.

Beim DFB gibt es die Geschichte, dass Kroos damals 2014 ein paar Einblicke in die Arbeitsweise des Golfstars erhalten habe. Woods spiele nicht jeden Schlag auf seinen 18 Löchern so, als wollte er ein Hole in one schaffen, wurde dem Mittelfeldspieler erläutert. Aber kein einziger sei schlecht. Der Schlüssel zum Erfolg sei Klasse in der Konstanz. Seitdem will Kroos kein Weltklassespieler mehr sein, er ist es. [...]

Vier Jahre später sitzt Kroos bei der Pressekonferenz des DFB in einem Raum, der aussieht wie ein Kinosaal, aber seine Selbstsicherheit füllt ihn aus. Man hat es hier mit einem Mann zu tun, der gerade zum dritten Mal hintereinander die Champions League mit Real Madrid gewonnen hat – zum vierten Mal insgesamt. „Das gibt natürlich Selbstvertrauen", sagt der frühere FC-Bayern-Profi lächelnd. „Schlüsselspieler" nennt ihn Bundestrainer Joachim Löw. […] Kroos ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Denn im Grunde will Löws Elf auch bei dieser WM […] Toni-Kroos-Fußball spielen. […] Ohne Kroos nix los.2

Die Dominanz der Spieler-Charaktere gegenüber nationalstereotypen Zuschreibungen zeigte sich auch nach dem Vorrundensieg Deutschlands gegen Schweden. In der Presse hieß es am nächsten Tag nicht, dass die deutsche Mannschaft ihre nationalen Tugenden wiedergefunden hätte, sondern im Mittelpunkt stand ein einziger Spieler: Toni Kroos. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrieb am 25.6.2018: "Deutschland ganz Kroos", und die BILD-Zeitung titelte auf ihrer Webseite (Bild+):

Zu Überlegungen dieser Art kommt für die Fernsehreportagen noch die starke Verortung der positiv wie negativ auffallenden Spieler in ihren Heimatvereinen ("das ist xyz von Real Madrid") hinzu, sodass die Tatsache, dass ein Schweizer wie Ricardo Rodríguez beim AC Mailand spielt, dazu genutzt werden kann, plötzlich einen "italienischen" Stil in der Schweizer Nationalmannschaft zu entdecken. Da dies kein Einzelfall ist, lässt sich mit aller Vorsicht sagen, dass zwischen 2014 und 2018 der Profiligen-Fußball gegenüber dem Nationen-Fußball endgültig die Dominanz gewonnen hat. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis es Rankings der Art gibt, welcher Erstliga-Verein der eigentliche Weltmeister ist, weil er die meisten Spieler im Viertelfinale der WM stehen hatte, und zwar egal in welcher der daran beteiligten Mannschaften. Erste Ansätze dazu gibt es schon, so etwa in einer Verlagsbeilage zu den Zeitungen der FUNKE-Mediengruppe, in der "Die grössten WM-Stars" bereits vor dem Start des Turniers gekürt wurden: "Messi*Ronaldo*Neymar*Kane*Griezmann",3 was die Westdeutsche Allgemeine Zeitung dann wenige Tage später noch einmal mit einem Artikel "Auf diese WM-Stars kommt es an" erneuerte, in dem die Zwischenüberschriften "Senegal: Sané will Geschichte schreiben", "Polen: Alles hängt an Lewandowski", "Belgien: Eden Hazard ist der Wichtigste", "England: Kane will die Vorentscheidung" lauteten.4 Auch hier wird in erster Linie von den Spielerpersönlichkeiten her gedacht und nicht von den Mannschaften aus.

Da, wo sich solche Spielerpersönlichkeiten und die Verortung in den Profivereinen, die mehr und mehr an die Stelle der Nationen zu treten scheinen, nicht anbieten, sind es die Trainer und ihre "Stile", die die alten Nationalstereotype beerbt haben und die für diejenigen Kontinuitäten sorgen, die Vergleiche zu früheren Turnieren allererst möglich machen: "Kann das System Löw bei dieser WM noch funktionieren?"5 "Versinkt Spanien durch den Herauswurf seines Trainers kurz vor Beginn des Turniers im Chaos?",6 "Was ist es, was Juan Carlos Osorio bei den Mexikanern offensichtlich richtig gemacht hat?", "Warum reüssiert die russische Mannschaft ausgerechnet unter einem Trainer wie Stanislav Tschertschessow, der von sich selbst sagt: „Herr Löw hat mich geprägt"?",7 „Schicksalstag für den Bundestrainer"8 (und nicht für die deutsche Mannschaft?). All dies ist auf der Folie weiter voranschreitender Globalisierung des Erstligen-Fußballs jedoch nur konsequent, kann ein Trainer seinen Stil doch prinzipiell überallhin mitnehmen. Abzuwarten bleibt jedoch, ob die nationalen Stereotype mit der zweiten Spielrunde nicht doch wieder in die Berichterstattung zurückkehren.9

Unvermeidlich? Analogien zwischen Fußball und Politik

Als ein Relikt der Vorstellung von nationalen Charakteren, die in verschiedenen Praxisbereichen einer Gesellschaft bzw. Nation gleichermaßen zu erkennen sind, kann die Analogie von Fußball und Politik verstanden werden, die mal als direkte Abbildung dieser beiden gesellschaftlichen Teilbereiche aufeinander anzutreffen ist, mal eher als Bedingungsverhältnis formuliert wird: Ein Land, das eine WM gewinnt, kann auch dieses oder jenes leisten bzw. dessen Politikerinnen und Politikern gelingt auch dieses oder jenes.

Wie aber sieht dieser Doppelpass zwischen Fußball und Politik in der deutschen Presse aktuell aus?10 Das zurzeit vorherrschende Politikthema ist der die Regierungskoalition infrage stellende Streit zwischen CSU und CDU, in Personen gesprochen zwischen Innenminister Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel; ein Streit, der auch in Analogien zum Fußball (und auch wieder zurück) dargestellt wird, wodurch zwei aktuell in der öffentlichen Wahrnehmung wichtige Ereignisse miteinander so kurzgeschlossen werden, dass sie zur Keimzelle einer Gesamtdiagnose der Befindlichkeit Deutschlands werden können.

Eine solche hat die BILD-Zeitung am 18.6.2018 realisiert, indem sie die Lage der deutschen Automobilindustrie, diejenige der Stabilität der deutschen Politik bzw. Regierung und die Situation des deutschen Fußballs auf das Engste miteinander verknüpft hat:

Die drei Säulen Deutschlands heißen: Autos, Fußball, Stabilität.

Wir sind das Land beruhigender Gewissheiten. Das Land, in dem Kanzler und Kanzlerinnen so lange regieren, dass Jugendliche kurz bevor sie zum ersten Mal wählen dürfen, sich kaum vorstellen können, dass auch jemand anders Kanzler sein könnte.

Das Land, das mit überlegener Ingenieurskunst die besten Autos der Welt baut. Und das Land, über das Gary Lineker einst sagte: „Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen."

An den Sommer 2018 werden wir uns als den Sommer der wankenden Säulen erinnern. Unsere Autobosse gejagt, gefeuert, festgenommen. Unsere Nationalmannschaft verliert nicht, das kann immer passieren, nein, sie wirkt zu satt zum Gewinnen.

Und unsere Regierung steht am Rande des Zusammenbruchs, weil man sich nicht einigen kann, wie wir die Grenzen sichern, die unseren weltweit einzigartigen Sozialstaat umgeben und beschützen sollen. […]

Interessant ist, wie sich die Themen in dieser Sommerkrise vermischen und gleichen. Die beiden herausragenden Führungskräfte unseres Landes, Kanzlerin Merkel und Bundestrainer Löw, scheinen sich beide in gefährlicher Sturheit zu verrennen. Merkel lehnt erst einen Deal mit der CSU ab, was die Regierung fast kollabieren lässt, nur um dem identischen Deal nach chaotischen Tagen zuzustimmen.

Löw lässt fast trotzig Özil nach dessen Erdogan-Schwärmerei und Uneinsichtigkeit spielen.

[…]

Dem Land dienen – von diesem Gedanken haben sich leider auch weite Teile des Top-Managements unserer Automobilkonzerne entfernt […].11

Sehr viel kürzer hätte es auch heißen können: "Deutsche Politik ist wie deutscher Fußball ist wie deutsche Autoindustrie", was sich schon stark an Vorstellungen nationaler Stereotype angelehnt hätte. Gerade die Analogie von Fußball und Politik, Letztere personalisiert in Bundeskanzlerin Merkel, kostete BILD in den letzten Tagen förmlich aus. So findet sich am 18.6.2018 zu einem groß aufgemachten Artikel "WER WILL IN DER CSU MERKEL MEUCHELN?" ein kleinerer Kasten mit dem Titel "So wichtig ist ein WM-Sieg für Merkel", in dem es heißt:

Bei der WM in Russland kämpft die Nationalmannschaft unter Jogi Löw (58, seit 2004 Bundestrainer) um die Titelverteidigung. In Deutschland muss Angela Merkel (63, seit 2005 Regierungschefin) ihre Kanzlerschaft retten.

Ein Turniersieg könnte die Stimmung im Land heben, der angeschlagenen Kanzlerin helfen. Fakt ist: Fußball wirkt!

— 1954 begründete der WM-Titel für Deutschland („Wunder von Bern") das Gefühl des Wiederaufstiegs der Bundesrepublik.

— 1989/90 stürzten Mauerfall und WM-Titel Deutschland in einen kollektiven Freudentaumel.

— Unvergessen das Schwarz-Rot-Glück-Gefühl beim Sommermärchen 2006.

Einen Titel-Schub könnte die Kanzlerin aktuell gut gebrauchen. […]

Bekommt der Fußball das wieder hin?12

Bisweilen wird das Herstellen solcher Analogien aber auch an die Leserinnen und Leser der Tageszeitungen delegiert, wenn auch nicht explizit. So findet sich auf der ersten Seite des Sportteils der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vom 19.6.2018, also nach der Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Mexiko, die Artikelüberschrift "Jetzt steht schon ein Endspiel an", mit der im politischen Teil derselben Ausgabe die Headline "Endspiel verschoben. Seehofer setzt neue Frist. In zwei Wochen soll Merkel eine Lösung im Asylstreit präsentieren" korrespondiert. Basieren die Kopplungsversuche von Fußball, Politik und Automobilindustrie in der BILD-Zeitung auf semantischer und damit "starker" Integration, so stellt die Mehrfachverwendung der Endspiel-Metapher in verschiedenen Teilen der Westdeutschen Allgemeinen demgegenüber eine schwächere, auf Akkumulation und Nebeneinanderstellen basierende Form der Überblendung von Politik und Fußball dar.

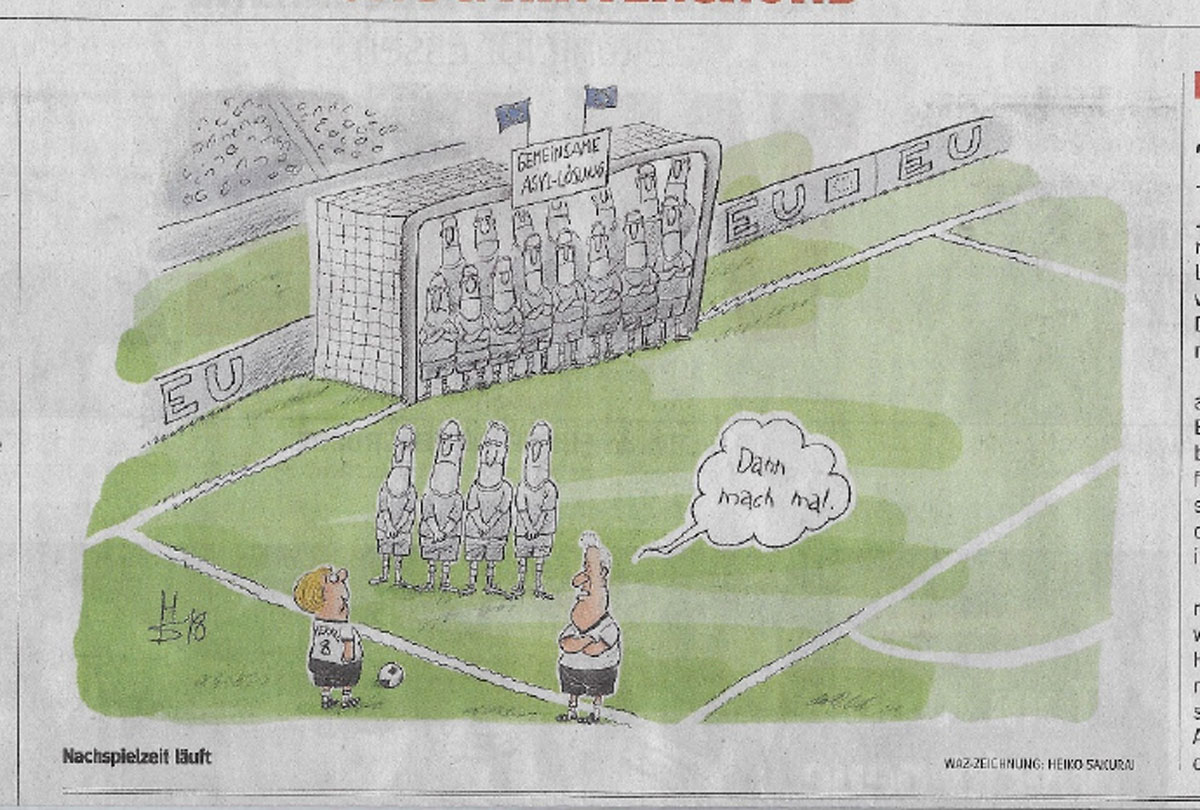

Die beiden "Endspiel"-Artikel greifen nichts Anderes auf, als das, was die Westdeutsche Allgemeine einen Tag zuvor bereits als ein mit Positionen von Politikern im sogenannten "Asylstreit" besetztes Fußballfeld visualisiert hatte:

Ist eine solche Analogie erst einmal eingeführt, dann lässt sie sich für die jeweils neuen Entwicklungen fortschreiben, etwa die aktuellen Asyl-Beratungen auf Ebene der Europäischen Union:

Dass solche Analogiebildungen auch bei den Leserinnen und Lesern ankommen, zeigen schließlich Leserbriefe, die die angebotene Gleichung von Politik und Fußball weiterschreiben, wenn hier auch eher in einer pessimistischen Variante: "Man hat den Eindruck, die deutsche Nationalmannschaft agiert wie die deutsche Bundesregierung: Es geht um Machtansprüche und Kompetenzgerangel, es gibt keine Ergebnisse, keine erkennbare Leistung und keine Stabilität. Nur markige Sprüche, Phrasen und Ausreden. Die einen sitzen aus, die anderen lassen laufen!"14

Anmerkungen

- 1Vgl. dazu Rolf Parr: Sport und Diskursgeschichte: Nationalstereotype in der Fußballberichterstattung. Entwicklungslinien von 1954 bis 2012. In: Frank Becker/Ralf Schäfer (Hg.): Die Spiele gehen weiter. Profile und Perspektiven der Sportgeschichte. Frankfurt a.M., New York: Campus 2014, S. 49–75; ders.: Zwischen Innovation und Automatismus. Nationalstereotype in der Berichterstattung zur Fußball-WM 2010. In: Tobias Conradi u.a. (Hg.): Schemata und Praktiken. Paderborn: Fink 2012, S. 117–140; ders.: Der mit dem Ball tanzt, der mit dem Bein holzt, der mit sich selbst spielt. – Nationalstereotype in der Fußball-Berichterstattung. In: Ralf Adelmann/Rolf Parr/Thomas Schwarz (Hg.): Querpässe. Beiträge zur Literatur-, Kultur- und Mediengeschichte des Fußballs. Heidelberg: Synchron 2003, S. 47–70.

- 2Jörn Meyn: Ohne Kroos nix los. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (15.6.2018). – Die einzelnen Spieler an die Stelle der vormaligen nationalen Zuschreibungen und Nationen zu setzen funktioniert nur dann nicht, wenn die Spieler – wie im Falle Islands – weitgehend unbekannt sind. Das Spiel Island gegen Argentinien kann dann am nächsten Tag schon einmal mit «Island hat, was Messi fehlt» überschrieben werden (Maik Rosner: Island hat, was Messi Fehlt. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung [18.6.2018]). An die Stelle der fußballerischen Besonderheit eines Spielers kann aber auch eine mediale treten. So wurde der Isländer Rurik Gislason in diversen Berichten als angeblich „schönster Spieler der WM" herausgehoben. Seitdem fokussieren ihn die Kameras bei den TV-Übertragungen der Island-Spiele besonders stark.

- 3WM 2018. Sonderbeilage der FUNKE Mediengruppe zur Westdeutschen Allgemeinen Zeitung u.a. (Juni 2018).

- 4Thomas Tartemann/Erik Acker: Auf diese WM-Stars kommt es an. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (23.6.2018).

- 5Jörn Meyn: Das System Löw. In: WM 2018. Sonderbeilage der FUNKE Mediengruppe, S. 14f.

- 6Vgl. Florian Haupt: WM-Favorit Spanien versinkt im Chaos. Zwei Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen den Rivalen Portugal muss Trainer Julen Lopetegui gehen. […]. Nun muss Sportdirektor Fernando Hierro ran. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (14.6.2018).

- 7Jörn Meyn: „Herr Löw hat mich geprägt". Vor dem Eröffnungsspiel spürt Russlands Trainer Tschertschessow den Druck eines WM-Gastgebers. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (14.6.2018).

- 8Jörn Meyn/Daniel Berg: Schicksalstag für den Bundestrainer. Joachim Löw steht bei der WM am Samstagabend gegen Schweden bereits vor einem Endspiel. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (23.6.2018).

- 9Vgl. Rolf Hantel: Currywurst gegen Köttbullar? WM-Tippspiel. Deutschland gegen Schweden. Bei KGE-Manager Heino Terporten ist heute Motto-Grillen angesagt. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (23.6.2018).

- 10Vgl. dazu Rolf Parr: Fußball-Symbole, oder: Mit Fußball über andere Dinge reden. In: Susanne Catrein/Christof Hamann (Hg.): Was Fußball macht. Zur Kultur unseres Lieblingsspiels. Göttingen: Steidl 2014, S. 27–46.

- 11Julian Reichelt: Auto, Fußball, Politik. Was ist in diesem Sommer nur los mit Deutschland? In: BILD (18.6.2018), https://www.bild.de/politik/inland/fifa-wm-2018/autos-fussball-politik-was-ist-in-diesem-sommer-nur-mit-deutschland-los-56048730.bild.html (zuletzt geöffnet am 23.6.2018). – Das schon fast Geflügelte Wort, dass die Deutschen am Ende siegen, ist nicht mit denjenigen Nationalstereotypen zu verwechseln, die einer Nation mit allen Ihren Vertretern und in allen ihren Handlungen zugesprochen wird.

- 12So wichtig ist ein WM-Sieg für die Kanzlerin. In: BILD Deutschland (18.6.2018), S. 3. Vgl. auch Marc Oliver Rühle/Philip Fabian/Hans-Jörg Vehelewald: Kann der Fußball die Krisenstimmung drehen? So wichtig ist die WM für Merkel. In: BILD (17.6.2018), https://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/so-wichtig-ist-die-wm-fuer-merkel-56031650.bild.html (zuletzt eingesehen am 23.6.2018).

- 13Gegner im Asylstreit. Die Union zerfällt bei der Flüchtlingsfrage in zwei Lager. Wer kämpft gegen wen und warum? In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (18.6.2018).

- 14Gudrun Peters (Wetter): Leserbrief. In: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (20.6.2018).

d

clustered | unclusteredWatching the Clock

Sophie Whetton

You are more likely to find me reading a book of 18th-century poetry than watching a football match. I have never before in my life attended one, Thursday evening’s England vs Belgium match was my first. I can’t really explain why it took me so long to experience it, in my little English town football had been like a religion to the local people, so like religion I had naturally avoided it. I associated it with riots and hooligans and balding men because that was the way of things back home. The hype of the World Cup in Belgium got me curious, however; it seemed to me that everyone, including the colleagues at my typically hipster cultural cafe were holding an interest in the game. I started to question the place of women in football, as the traditionally testosterone fueled sport was now in controversy for its ‘babe cams’ or Russian porn star representatives but also in the news for its recent openness to let women enter the stadium (Iranian women were allowed to enter for the first time since 1981, would you believe). I wondered if I would be the only woman attending a Belgium bar. I had thoughts in my head of sweaty sports fans, yelling and passionate, drinking beers and getting rowdy. It was what I had hoped for, a total immersion in a sphere totally outside of my comfort zone. So I dressed for the part, red, black and yellow, feather boas and flags and all. Turns out this is quite an exceptional thing to do in such an early round. It is how I had pictured people who attend football matches but on entering the cafe I realised I was the only one being so overly patriotic, all other attendees were in the chic city day wear; I had made myself anything but undercover. A colleague of mine recognised me; ‘I think I overdid it’, I said, approaching him sheepishly, ‘erm, yeh, I think you did’, he replied looking me up and down a little bemused. Dressed in his usual cool attire he looked more like a bloody film actor than a football fan. The women looked just like I do in the daytime, dressed down in dark colours, relaxed but smart. I can’t tell you how much I was regretting my cartoonesque attire and mourned for my skinny jeans and white shirt.

The choice of cafe was ‘Cafe Bornhem’, a sweet little brown bar that had a place in my own personal history. I used to work there before I even knew what a brown bar was and had been apprehended once after working hours by a naked drunken pumped-up sportive man. You can imagine this was the end of my brown bar career. The pigs’ heads from my time before still hung on the wall, an ironic tribute to my memory. It was the perfect place to challenge my bias perception of sports and ‘the match’ experience. I ordered a ‘pintje’ instead of my usual gin tonic and found a chair to settle myself for the first half of the match. You might wonder what side I would be rooting for, being a British national but living five years as a permanent resident of Belgium. My partner had asked me this just before I had left the house that day and I replied that I felt entirely neutral about the whole thing. But being forced to choose one side, it would be Belgium, just in order to feel the feelings of all the people around me, to be part of their triumphs and disappointments.

The first half of the game was terribly boring, watching the clock I was waiting for the break. I hadn’t had enough beers yet to find this entertaining. Players seemed unenthused and the crowd seemed to follow. The second half finally got people going, there were cheers, there were shouts, there was a fair amount of faces in hands. Such a variety of emotions in such a short period I had never before seen on the face of a Flemish person. I loved to watch their faces. It was far more intriguing to me than the game. I couldn’t quite believe the smiles people cracked and their pure focus and concentration on the screen. How could a game bring out such variety of feeling? Could it be that football gives a chance for people to express themselves honestly in public, their joys and their fears? The game ended with a 1-0 victory for Belgium, surprisingly the bar rounded up with a little clapping, a couple of passionate kisses and an extra round of ‘pintjes’. Quite a lot more conservative than what I had expected. Where was the jumping around celebrating and where were the arms flung around strangers?

After the experience settled I was told by a person more educated on the matter that both teams did not really wish to win as at this point in the game being in a higher stage meant being potentially knocked out sooner by stronger teams. So after all that cheering and excitement and my personal commitment to experience a match no one really wanted to win? Football. It continues to be absolutely baffling.